"La mémoire des visages", de Jacques Ancet, roman, éditions Flammarion, collection "Textes", 198 pages, 70 F

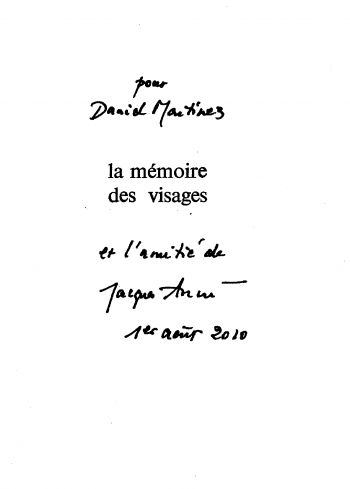

En quatrième de couverture de son livre paru il y a tout juste 40 ans (dédicacé pour le mien), et qui couvre la période courant de 1978 à 1980, Jacques Ancet écrit :

"mémoire de visages, fond mouvant de formes en perpétuelle métamorphose dont nous sommes issus et qu'il nous est permis d'entrevoir, avant de nous y perdre définitivement, dans le vertige maîtrisé d'une image, d'une phrase ou d'un livre." Une écriture très libre, des plus personnelles et dégagée de toute autocensure, empreinte d'un réel que l'auteur semble travailler à peine. Mais plutôt porté par le flux des mots, ainsi livrés, avec leurs avancées sur la page, perceptibles, rendues visibles, dans la conscience d'être, naissant, renaissant...