Un art majeur : quelques réflexions sur "Autres séjours", de Jean-Claude Pirotte

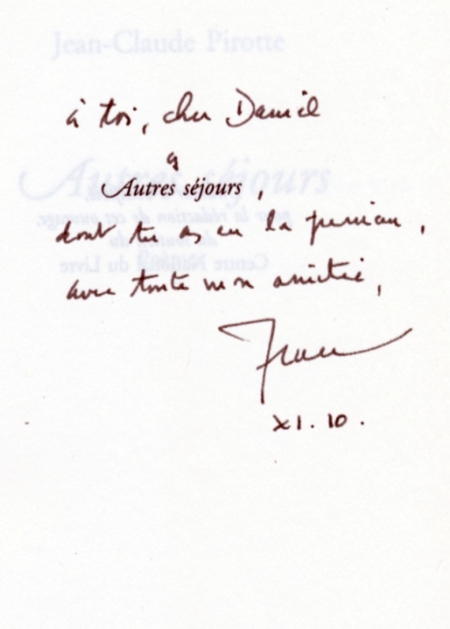

"J'ai besoin de l'interdit" écrivait Jean-Claude Pirotte dans un recueil qu'il m'a dédicacé : "Autres séjours", lui qui me disait avoir mangé du hérisson avec les Manouches du temps où la faim le tenaillait. La vie est ainsi faite, de bas et de hauts, acceptables, inacceptables selon. Il n'a jamais flanché cependant : "viennent les choses en venant" fut son leitmotiv, je n'oublierai pas qu'il a confié à Diérèse certains de ses écrits non publiés en livre.

Après coup et trop tard, me reprochant à moi-même d'avoir permis que paraisse dans la revue une critique des plus moyennes à la sortie de cet opus imprimé à Millau, paru en octobre 2010 au Temps qu'il fait. La critique est certes plutôt corruptrice, mais...

Une époque charnière que ces années-là où je commençais seulement à me défendre des ombres de ce monde, à reconnaître la "santé transcendantale" dont parlait Novalis, confrontée aujourd'hui aux langues cybernétiques des ordinateurs.