Auteurs - Page 3

-

Ecrivain et poète, Charles Juliet, qui nous a quittés en juillet 2024 est l'auteur de plus de 80 livres parmi lesquels "L'Année de l'éveil" "Affûts, "Dans la lumière des saisons. Lettres à une amie lointaine", "L'Inattendu", "Moisson" chez P.O.L., un volume paru dans la collection Poésie/Gallimard : "Pour plus de lumière - Anthologie personnelle (1990-2012)", en 2020. Il a publié son Journal en 11 tomes, des études consacrées notamment à Beckett, Giacometti, Bram Van Velde, Cézanne, des entretiens avec Pierre Soulages, Christian Bobin, Raoul Ubac, François Dilasser...

-

"Mémoires de l'ombre", de Marcel Béalu, illustration de couverture d'Enrique Marin ("La Souricière"), éditions Phébus, 264 pages, 92 F

Les cent-vingt récits brefs qui sont réunis dans ce livre, considéré unanimement comme le chef d’œuvre de Marcel Béalu, forment un ensemble aussi remarquablement cohérent que profondément singulier, tant par leur impressionnant foisonnement narratif que par l’univers mental qu’ils dépeignent. Le rêve — mais plus souvent le cauchemar — ainsi que la folie y occupent une place de choix, du moins en apparence, car ils ne sont peut‑être finalement que la manifestation d’une incommunicabilité bien réelle. Avec Béalu, de l’anecdote, on a tôt fait de basculer imperceptiblement dans le questionnement — pour ne pas dire l’angoisse — métaphysique. C’est sans doute en ce sens que de grands critiques tels qu’Edmond Jaloux ou Jean Paulhan ont vu dans ces Mémoires de l’ombre l’une des œuvres importantes de leur temps.

Marcel Béalu (1908‑1993) a fréquenté Max Jacob et l’école de Rochefort dans sa jeunesse ainsi que les milieux surréalistes, avant de bâtir une œuvre littéraire originale faite de nombreux recueils de poèmes en vers et en prose et de récits marqués par l’onirisme et le fantastique. Il a aussi longtemps tenu une librairie à Paris, rue de Vaugirard, Le Pont Traversé.

Le préfacier, Jean-Pierre Sicre, éditeur de cet ouvrage que Marcel Béalu considérait, en janvier 1987, comme "la meilleure édition de ce livre et la plus complète" précise : "La première édition des Mémoires de l'ombre, publiée au plus noir des années de guerre (René Debresse, 1941), réunit 22 récits seulement... où l'auteur nous livre "l'aveu ambigu d'une inhumanité qui serait la clé monstrueuse de l'humain (et l'on peut dire que, sur ce point, notre siècle s'est fait un malin plaisir de donner raison à Béalu) : aveu où se révèlent, significativement confondus, l'abjection et le dérisoire de la maladie d'être."

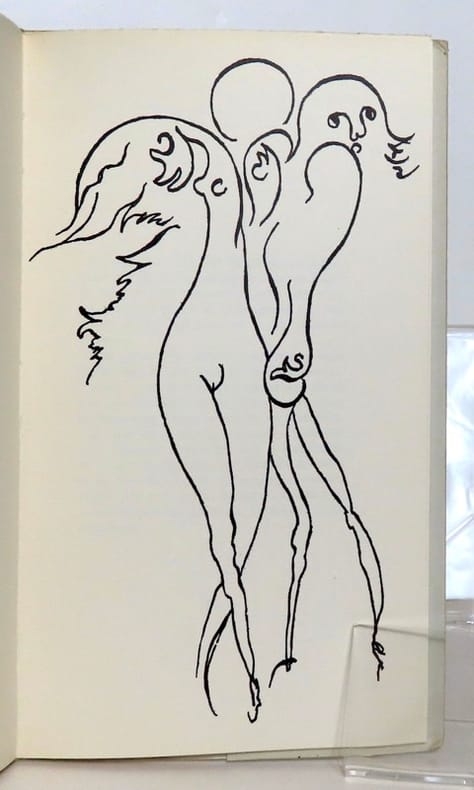

Plutôt que de le comparer à Kafka, plus réaliste d'esprit que Béalu, on le rapprochera utilement d'un Michaux dont Marcel B. collectionnait les titres, illustrés en particulier, à certains récits de La nuit remue ou de Plume. Ajoutons pour l'anecdote et le mystère qui en émane qu'en tant que libraire il s'était à regret brouillé avec les éditions Fata Morgana chez qui il a pourtant publié en 1983 Erreros suivi de La rivière, illustré de sa main, voyez plutôt :

Voici à présent quatre contes de Marcel Béalu, extraits de ses fameuses Mémoires de l'ombre :

-

Un poème (non repris en livre) de Bernardo Atxaga

Bernardo Atxaga, pseudonyme de José Irazu Garmendia, est un écrivain basque espagnol, né le 27 juillet 1951 à Asteasu, dans les montagnes du pays basque, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Sébastien. Il a commencé à écrire en 1972 ; son premier recueil de poésie, Etiopia, paraît en 1978. Poète, romancier, conteur, essayiste, c'est l'auteur basque qui a été le plus récompensé, Bernardo Atxaga a été traduit dans plusieurs langues. Nous citerons dans sa bibliographie deux livres de poésie à son actif :

Etiopia (Éthiopie, Pott, 1978)

Nueva Etiopia (Nouvelle Éthiopie, Detursa, 1997)

et, entre autres publications, trois romans traduits, publiés par Christian Bourgois :

Le Fils de l'accordéoniste, en 2004

Sept maisons en France, en 2011

Séjour au Nevada, en 2016.Pour l'heure, un poème offert aux lecteurs du blog :