Diérèse et Les Deux-Siciles - Page 8

-

Dehors sans point d'ancrage

Dehors délivré

Dehors avec la sensation

-

"Les moissons délaissées", de Jean-Guy Soumy, chez Robert Laffont, octobre 1992, 396 pages, 125 F

Jean-Guy Soumy est né à Guéret (Creuse), le premier juin 1952. Il a étudié la physique et les mathématiques à l'université de Limoges, puis a enseigné les mathématiques à l'I.U.F.M. du Limousin, à Limoges. Il vit aujourd'hui près de Bourganeuf, en région Nouvelle-Aquitaine.

Il est l'auteur de la trilogie "Les Moissons délaissées", dont le 1er tome a paru en octobre 1992, celui-là même dont je vous livrerai plus bas quelques extraits, mais aussi co-auteur d'ouvrages de mathématiques parus dans la collection "Vivre les mathématiques" chez l'éditeur Armand Colin. Jean-Guy Soumy appartient à l'École de Brive, nom donné à un courant contemporain du roman de terroir.

C'est l'histoire d'un homme et d'une famille que nous retrace Les moissons délaissées, roman chargé d'événements et de péripéties, qui restitue avec fidélité le monde rural du Second Empire et le Paris de Haussmann et de Garnier. Plus encore, Jean-Guy Soumy rend vie à un moment mal connu de notre passé et redonne voix au pays creusois. C'est en mars 1860, dans le petit village de Couteilles, au sud de Guéret, que le jeune François Ribière, pour la première fois, s'apprête à grossir la troupe de ceux qui partent "limousiner" - entendons par là qui s'en vont, à pied ou à cheval, rejoindre Paris afin de travailler, comme apprentis puis comme maçons, dans les gigantesques chantiers que le Second Empire y a ouverts. Il abandonne donc les siens tout comme les figures aimées et troque un environnement champêtre contre un cadre citadin, se fortifiant l'âme au contact des républicains qui s'opposent à l'Empereur Napoléon III, surnommé Badinguet par les républicains (du nom de l'ouvrier qui lui avait prêté ses habits lorsqu'il s'évada du fort de Ham, en 1846).

J'ai choisi pour les lecteurs du blog (qui me pardonneront d'être resté silencieux pendant le temps de la mise au net du numéro 94 de Diérèse) un extrait du quatrième chapitre (d'un livre qui en compte neuf) intitulé "L'hiver aux Couteilles". -

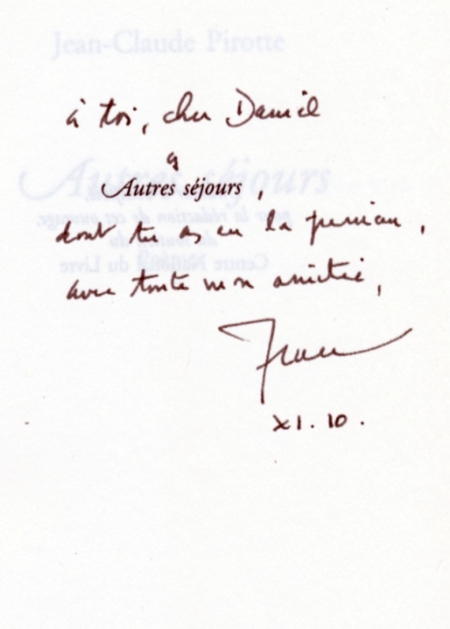

Un art majeur : quelques réflexions sur "Autres séjours", de Jean-Claude Pirotte

"J'ai besoin de l'interdit" écrivait Jean-Claude Pirotte dans un recueil qu'il m'a dédicacé : "Autres séjours", lui qui me disait avoir mangé du hérisson avec les Manouches du temps où la faim le tenaillait. La vie est ainsi faite, de bas et de hauts, acceptables, inacceptables selon. Il n'a jamais flanché cependant : "viennent les choses en venant" fut son leitmotiv, je n'oublierai pas qu'il a confié à Diérèse certains de ses écrits non publiés en livre.

Après coup et trop tard, me reprochant à moi-même d'avoir permis que paraisse dans la revue une critique des plus moyennes à la sortie de cet opus imprimé à Millau, paru en octobre 2010 au Temps qu'il fait. La critique est certes plutôt corruptrice, mais...

Une époque charnière que ces années-là où je commençais seulement à me défendre des ombres de ce monde, à reconnaître la "santé transcendantale" dont parlait Novalis, confrontée aujourd'hui aux langues cybernétiques des ordinateurs.

Plus loin dans ma lecture, en page 167 :

"j'ai rêvé d'une autre demeure

moi qui vis entre mes vies

si souvent sans domicile..."

cette fuite en avant, consentie, acceptée comme telle et qui relève de l'intuition, celle que l'existence nôtre vaut en elle-même plus que nos mésaventures, diverses et variées.

Une lettre d'Henri Bergson (un auteur que je cite dans mon prochain édito de Diérèse 94, à propos de son dernier livre, La pensée et le mouvant). Dans l'une des trois lettres que Bergson adressa à Ernest Seillière, philosophe et historien de la littérature, lettres restées inédites ce me semble à ce jour, Henri B. note :

"Je suis d'ailleurs prêt à admettre ce que vous dites de la surveillance nécessaire de l'intuition par l'intelligence." Est-ce que Jean-Claude Pirotte était lui prêt à l'admettre, je ne le crois pas. L'intelligence calcule, l'intuition pose, entaille, soulève l'écorce de la raison qui trop collée au tronc de nos certitudes se déchire. "L'écriture, une manière de refuser" ai-je lu quelque part. Eu égard à un monde littéraire plus cloisonné qu'il n'y paraît, où dame poésie essaie tant bien que mal de recouvrer son lustre perdu, elle qui fut longtemps considérée comme un art majeur. Mais rien n'y fait. Les poètes demeurent les mal-aimés de la littérature.

Au juste, quel est le temps du poète ?, question vaine, à mon sens. Car il s'inscrit dans ce qu'il éveille, et vice-versa. J* me fait remarquer ces vers de (sans)"Détours", poème écrit il y a peu, pour le blog :

« car toute pensée malgré elle

fait entrer en pauvreté »

Oui, dérivée de son essence même. C'est un joyau clair, sans valeur marchande, aux feux changeants. Et, comme telle, la pensée qui fait entrer par la petite porte dans la polyphonie du monde laisse l'écrivant toujours en deçà de sa quête. Ce qui nous travaille de l'intérieur nous dépasse infiniment.

Daniel Martinez