-

Il fut le premier abonné de Diérèse, en juin 1998, après que le numéro 1 lui avait été offert. Il résidait alors passage de la Bonne Graine, dans le onzième parisien, pas encore boboïsé, Dieu merci. J'y travaillais à l'époque, un travail alimentaire, faut-il le préciser. Le livre que je vous présente aujourd'hui compte quatre récits, c'est le troisième qui donne son titre au livre, conte vers lequel va ma préférence. D'une construction exemplaire, il allie la nostalgie avec l'art du dialogue (qui n'est pas sans rappeler son équivalent dans le domaine cinématographique avec "Les demoiselles de Wilko" d'Andrzej Wajda ou dans le domaine littéraire, avec Premier amour d'Ivan Tourgueniev, un livre dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture ou relecture).

-

"Journal en miettes", d'Eugène Ionesco, Mercure de France, 8 septembre 1969, 256 pages, 16,95 F.

Dramaturge, essayiste, romancier, conférencier, j'ai en mémoire ma classe de première au lycée de Mutuelleville (Tunisie) où Francis Valette présentait à ses élèves le recueil "Rhinocéros". C'est cet écrivain, véritable inventeur du théâtre de l'absurde, que nous avions entre autres au programme, un livre qui m'a marqué, s'il me faut ici le préciser. Il y avait bien du libertaire chez Ionesco, et cette manière qu'il avait de remettre en cause les vérités admises (de tous ordres) m'impressionnait, il est vrai.

J'ai choisi un extrait du Journal en miettes d'Eugène Ionesco, livre qui "n'est pas un journal habituel, où seraient consignés, au jour le jour, les événements d'une vie", mais où l'auteur couche sur la page "non pas chaque jour ce qui arrive, mais chaque jour ce qui n'arrive pas". Livre peu cité dans sa bibliographie mais qui mérite le détour. La manière dont il parle du passage du monde de l'enfance à celui de l'âge adulte est d'une telle vérité qu'elle préfigure ce que Ionesco écrira sur les interrogations générées par la société en général et par sa vieillesse en particulier. C'est un homme sans repos qui se livre ici, sans littérature, mais en quête de sens (ou, à l'inverse, l'absence de sens) : conflit intérieur à proprement parler déchirant.

Voici pour vous : -

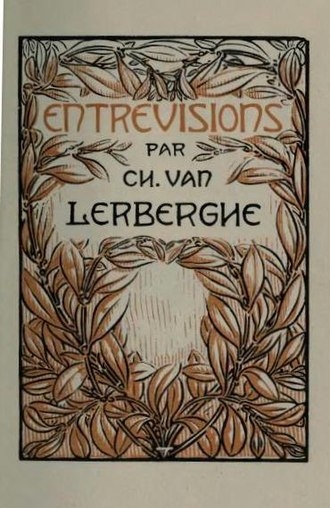

"Entrevisions", de Charles Jean Van Lerberghe, Paul Lacomblez éditeur, Bruxelles, 149 pages, 1898.

C'est Hubert Juin qui a permis que soit éditée une biobibliographie fournie de ce poète belge (Seghers, 1969, coll. Poètes d'aujourd'hui, n° 185), un auteur quelque peu absent des anthologies, mais que le Mercure de France publia par deux fois au début du vingtième siècle, soit :

Les Flaireurs, réédition, en 1904

Pan, en 1906 (cf. supra).

Poète symboliste belge francophone, Charles Jean Van Lerberghe est né dans une famille bourgeoise de Gand. Il est le fils de Jean Van Lerberghe et de Jeanne Marie Ghislain. Son père décède alors qu'il a sept ans ainsi que sa mère alors qu'il a quatorze ans. Il est alors confié à Désiré van den Hove, son tuteur légal qui est un oncle de Maurice Maeterlinck, futur écrivain et prix Nobel de littérature.

Surnommé "le poète au crayon d'or", Van Lerberghe n'assistera pas à la première de sa pièce Pan, représentée à Paris le 28 novembre 1906, avec, dans le rôle de Paniska, Colette, nue sous une peau de fauve. Il n'est pas présent non plus au Théâtre du Parc à Bruxelles, le 4 décembre de la même année, pour y applaudir une Colette portant un maillot et une robe. Quelques mois auparavant, en septembre, en visite chez son ancien camarade de classe, Grégoire le Roy, à Molenbeek, il avait été victime d'une hémorragie cérébrale. Après une année de paralysie, Van Lerberghe, le séraphin, mourut le 26 octobre 1907, à quarante-six ans.

Sans plus attendre, voici pour le plaisir de l'œil un poème (qu'il me soit pardonné, à mille lieues du registre mallarméen) extrait d'Entrevisions :