Diérèse 66, automne-hiver 2016, 246 pages, 15 €

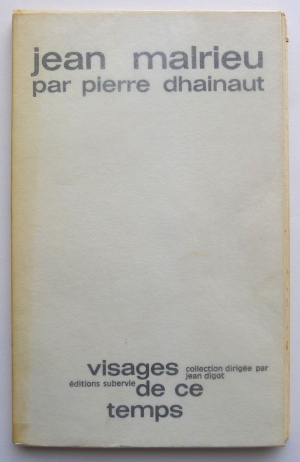

Jean Malrieu ne fut pas seulement celui qui a fondé deux revues : c'est aussi ne l'oublions pas, un poète, qui fit passer son œuvre après celle des auteurs qu'il a publiés. De lui, nous citerons Le nom secret suivi de La Vallée des Rois (1968), Le Château cathare (1971), Mes manières instinctives (rédigé en 1958, publié en 1978), Libre comme une maison en flammes - Œuvres poétiques 1935-1976 (2004) : ce livre, imprimable à la demande, a été préfacé par Pierre Dhainaut qui a su réunir dans ce volume la quasi totalité des poèmes de celui qui dans la vie fut instituteur, par vocation.

Pierre Dhainaut, qui participe à la revue Diérèse depuis près de vingt ans, nous a fait l'honneur de présenter dans sa soixante-sixième livraison un ami qui a compté pour lui. Décédé le 24 avril 1976 à l'âge de 60 ans, est inscrit sur sa stèle « Même le temps est accepté, ce provisoire des merveilles ».