Journal espace (propos épars)

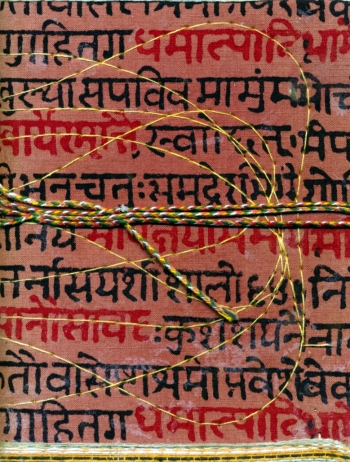

C'est sur ce petit carnet que j'ai tenu mon journal, alors que je voyageais en Inde, pas comme un touriste ordinaire j'entends, désireux plutôt d'approcher Le Grand Théâtre du Monde (Calderón), en acteur plutôt qu'en spectateur. Je m'en suis confié dans Diérèse et n'y reviendrai pas. Pourtant ce n'est pas l'envie qui m'en manque (disons un autre jour). Tiens, une image, au passage : juste avant de regagner l'Hexagone, je m'étais risqué aux portes du désert du Thar, dans l'Etat du Rajasthan (le fameux Mârusthali), y avais logé dans une sorte de hutte aménagée où j'avais dû déloger une blatte de la taille d'un gros lézard, écrasée avec un masque balinais qui fut l'un des rares souvenirs ramenés d'Inde. Il y avait là, bétonné par l'habitant, une sorte de piscine à ciel ouvert qui s'offrait à ma vue. Il faisait si chaud que je n'ai pu résister longtemps et donc, après m'être mis en tenue, j'ai plongé : jamais eau ne me parut plus chaude, en piscine s'entend...

Vous n'êtes pas sans savoir que Diérèse a publié des inédits de Guillevic (son prénom toujours exclu de ses nombreuses publications) dans son numéro 37, en l'été 2007, trois poèmes surgis à leur surgissement - et qui n'avaient pas été retenus dans Relier - poèmes 1933-1996, livre édité par Gallimard ladite année : septième du nouveau millénaire dont on souhaite qu'il ne soit le dernier dans l'histoire de l'humanité (l'espoir faisant vivre).

Temps passé, toujours présent à l'esprit ce qu'écrivait Guillevic dans son Art poétique (Gallimard, 1989) : des vers d'une simplicité désarmante et pourtant si justes dans leur visée (proprement poétique) :

"Il y a de l'utopie

Dans le brin d'herbe

Et sans cela

Il ne pousserait pas

Il y a de l'utopie

Dans l'azur

Et même

Dans un ciel gris.

Toi, sans utopie

Tu n'écrirais pas

Puisqu'en écrivant,

Ce que tu cherches

C'est mieux connaître

Où te mène ton utopie."

Dans une autre optique - où la poésie apparaîtra comme un "imaginaire trophée" - me revient l'une des Divagations de Mallarmé qui a pour titre "Le nénuphar blanc", et qui nous interroge sur le faire œuvre de la poésie, en termes de privation cette fois. Mallarmé, à la faveur d'une narration (car c'en est une, fable prise dans un récit d'événement), nous dit ceci :

se privant de jouir d'une apparition possiblement "réelle", désirée, celle d'une femme au bord vert du fleuve, le narrateur la fait ne pas apparaître, ou quasi apparaître-disparaître, pour la plus grande chance de changer une prose relatante en prosème, entendez en une parabole de ce que peut faire "la poésie". Le descriptif d'une mésaventure et manœuvre de rameur se laisse transcrire en l'une des définitions de l'opération poésie, en art poétique - une vision ici allégorique. Mallarmé conclut ainsi ce conte :

"Si, attirée par un sentiment d'insolite, elle a paru, la Méditative ou la Hautaine, la Farouche, la Gaie, tant pis pour cette indicible mine que j'ignore à jamais ! car j'accomplis selon les règles la manœuvre : me dégageai, virai et je contournais déjà une ondulation du ruisseau, emportant comme un noble œuf de cygne, tel que n'en jaillira le vol, mon imaginaire trophée, qui ne se gonfle d'autre chose sinon de la vacance exquise de soi qu'aime, l'été, à poursuivre dans les allées de son parc, toute dame, arrêtée parfois et longtemps, comme au bord d'une source à franchir ou de quelque pièce d'eau."

Je terminerai ces quelques réflexions en vous souhaitant à toutes et à tous d'heureuses fêtes de fin d'année.

Amitiés partagées, Daniel Martinez