"Pourquoi opposer la poésie à la littérature ?" par Annie Le Brun (1942-2024)

Inclassable, elle n'est, selon Mathias Sieffert, ni « essayiste », ni « écrivaine », ni « philosophe », ni « critique littéraire », ni « pamphlétaire », mais avant tout « poète », même si aucun terme précis ne délimite son œuvre, que Sieffert définit comme une « aventure soustractive », résumée en ces termes : « il s'agit toujours de débarrasser l'esprit de tous les échafaudages théoriques, de tous les édifices moraux, de tous les systèmes construits par la philosophie, de toutes les solutions préconçues par quelque ordre social que ce soit, en somme de se soustraire à tout, pour qu'une fois confronté, nu, à la plus terrifiante noirceur du désir ou à celle du néant, jaillissent enfin, et de manière fugace, de nouvelles raisons de vivre : l'amour, la poésie, tout de ce qui émane de la plus “sauvage innocence” et qui, au plus près du corps, invite à une perpétuelle “insurrection lyrique ».

In Diérèse opus 93 - dans l'hommage rendu à Daniel Abel (via l'une de ses missives) - je fais allusion à Annie Le Brun qui écrivait : "Le féminisme, c'est fini", un peu pour défier les idées reçues et ainsi redistribuer les cartes.

A son habitude, au fil de cet entretien, elle se garde de pratiquer la langue de bois, bien plutôt elle agite les braises sans jamais les étouffer. Voyez :

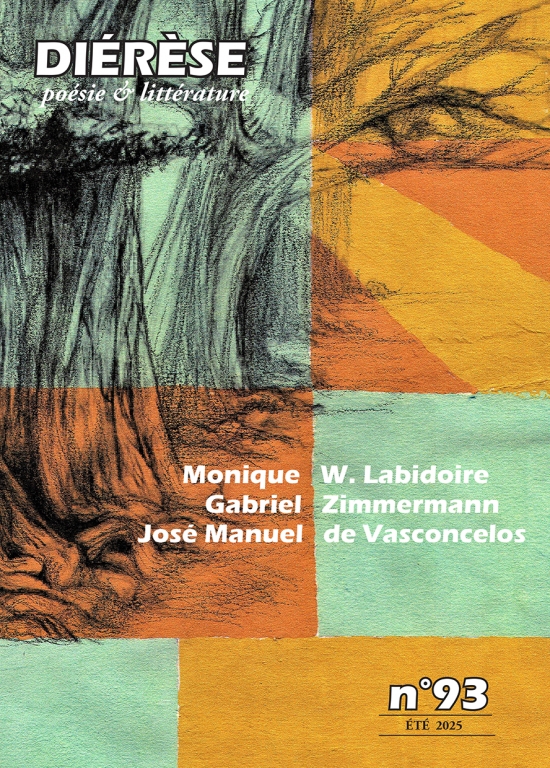

L'occasion de remercier ici Xavier Makowski pour la maquette de la couverture du numéro d'été dont il est le concepteur.

Comment êtes-vous allée vers la poésie ?

Très tôt, vers 17 ans, j'ai su qu'il m'était impossible d'entrer dans ce monde-là. "On n'est pas sérieux quand on a 17 ans", et c'est bien ce que la société ne vous pardonne pas. A 20 ans, j'étais dans un tel état de refus que je ne pouvais envisager de choisir quelque métier que ce soit ni de m'insérer d'une façon ou d'une autre. Je lisais énormément, car j'avais l'impression que certains livres parlaient de ce qui me préoccupait, même si ce n'étaient pas les livres qui se publiaient alors.

Vous ne vous sentiez pas de votre temps ?

Je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir à une génération plus qu'à une autre. Mais les années 60 étaient marquées par un sérieux théorique que je supportais mal. Il s'ensuivait un refus du monde sensible, tant dans le domaine philosophique avec le structuralisme que dans le domaine politique où la radicalité des situationnistes avait tout pour m'attirer. Seulement, c'eût été accepter l'impasse aberrante qu'ils faisaient sur l'inconscient, et du même coup oblitérer la part la plus agitante de ce que nous sommes, en ignorant délibérément de quelle façon le rêve, le désir ou le langage nous agissent. Aussi, lorsque je suis tombée sur les livres surréalistes, j'ai vu qu'il y avait ou avait eu des personnes qui abordaient ces questions essentielles pour moi.

Pourquoi opposer la poésie à la littérature ?

Si la poésie est ce qu'elle m'a semblé être à travers le surréalisme - une attitude, une façon d'être au monde, qui n'exclut aucun moyen de perception ni aucune forme d'expression, pour ouvrir l'horizon - la littérature s'y oppose comme une activité de spécialistes. En fait, c'est très simple cette opposition, quand Rimbaud déclare : "La main à plume vaut la main à charrue. - Quel siècle à mains ! - Je n'aurai jamais ma main", il dit l'impossibilité de faire métier de ce qui est ouverture sur l'être.

La poésie ne se mesure pas à la production des textes. Dans les régimes totalitaires, les poètes auront été surtout ceux qui se sont tus, qui n'ont pas voulu participer. Aujourd'hui, à voir la pléthore de productions poético-littéraires, on peut se demander si la rétention, le silence ne sont pas plus intéressants. L'expérience des limites, la poésie blanche et l'impossibilité de dire qui vous permettent d'écrire 300 pages, c'est ça le nouveau conformisme, l'académisme de ce temps. On vit une époque formidable où les limites sont au devant de la scène comme toute cette subversion subventionnée devenue le fait de littérateurs professionnels.

Pourquoi publier de la poésie aujourd'hui ?

Je n'ai pas pensé que je publiais "de la poésie". Mais ce n'est pas par hasard que je reprends au début du livre Ombre pour ombre ce que j'avais écrit il y a presque quarante ans : "Je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire." C'est toujours vrai parce que je ne sais pas, je ne veux pas savoir où je vais. Ainsi m'a-t-il été reproché d'avoir abandonné la poésie pour passer à une réflexion critique. En fait, je change seulement de registre. A un moment, je me suis sentie obligée d'essayer de comprendre ce qu'on était en train de vivre. Comme si, pour échapper au malheur de ce temps, il fallait tenter de le penser. Avec le recul, je me suis rendu compte que, de loin en loin, je n'avais jamais arrêté d'écrire des choses plus lyriques. Du coup, j'ai voulu voir les formes successives prises en contrepoint par cette ombre qui n'a pas fini de m'accompagner.

Qu'est-ce que le lyrisme ?

Difficile d'en parler quand les poètes subventionnés s'en réclament pour employer leur souffle court à exalter les plus dérisoires jouissances du quotidien, et, quand, pour les esprits forts qui tiennent le haut du pavé intellectuel, le lyrisme est la chose la plus mal portée qui soit, comme la vieillerie définitive dont il faut se défaire.

Le fait est que les uns et les autres se trompent pareillement à y voir une esthétisation du réel. Le lyrisme est, au contraire, lié à la plus violente conscience de la disparition. C'est d'abord une façon de voir la beauté en transparence sur ce qui la menace. C'est à la fois le jaillissement premier de la poésie et le refus instinctif de tout ce qui l'entrave. La détermination actuelle de se priver de cette énergie transfigurante en dit long sur la médiocrité de l'époque. Nous n'avons rien d'autre à opposer à la mort. Car si le lyrisme est toujours le développement d'une protestation, comme on l'a justement dit, il est aussi un stupéfiant rempart personnel qui protège ce qui vit en l'exaltant.

Annie Le Brun